沪上各大公共场所室内温度不一让人无奈尴尬的现状,比如,商场内有人摇扇,地铁内却有人直喊哆嗦。青年报记者了解到,这种局面,正在被来自上海交大的一群大学生们着力改变。他们希望,公共场所的温度,未来可以通过每个个体手中的手机投票决定,既让温度与人体舒适性有机结合,又能通过每一次的投票普及节能环保的小知识。

图书馆自习“冻死”

交大学子开始搞发明

上海交大机动学院大三学生李振宁和其他6位学生一起,带着名为《基于行为节能的公共场所空调控制系统》项目,走上昨天举行的“力诺瑞特”杯第六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛决赛场的PK台。

这个项目最大的卖点在于,公共场所的温度过低或者过高时,赋予普通人调控公共场所温度的权利,而安装了相关应用程序的手机,就将是控温的“遥控器”。

李振宁告诉青年报记者,促使团队一起努力做这个节能减排发明的最初动力,就是大家在图书馆看书时不时会有“冻死了”的悲惨经历。“如果我们自己有权调温就好了!”

手机投票 系统会算出

公众需求的“最优温度”

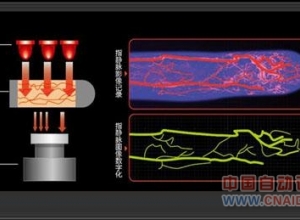

其实,这个发明是基于物联网技术和手机应用的结合,在手机系统安装一个专门的APP应用,通过GPS可以自动定位用户所在的公共场所,再通过手机把温度指令发送到服务器,服务器则与接入到商场、影剧院、图书馆等公共场所的空调控制电路通讯,形成指令,从而使空调执行动作。

李振宁给青年报记者做了一个演示,在体育馆,他通过手机界面发送23摄氏度的空调指令,结果,系统反馈告诉他—这样会多耗电46%,能源属于大家,呵护需要你我……

手机应用上还有一个“节能减排排行榜”,相当于一个虚拟的“电表”,记录下一周内用户的节能表现,每次希望更低温,还是一个适当的温度,“电表”都悄悄记录着,在一周后可以作出所有用户的“红绿黑榜”,评选出节能行为习惯的“标兵”以及“后进分子”,督促用户养成好习惯。

学校图书馆已实现

真实环境下的公测

日前,该团队在上海交大新图书馆做了一次真实环境下的公测,结果收到了较好的反馈。

当时,团队成员让100个正在图书馆看书自习的学生,通过使用手机软件投票的方式收集到他们的温度期望。1小时后,温度从原本偏冷的25℃调高到适中的26.3摄氏度,不仅体感更舒适了,更是在温度调高1.3℃后,能耗节约了10.4%。推而广之,节能减排的效果将非常显著。

这支团队对这一发明未来的应用前景显得信心满满,目前,正在申请专利,等拿到专利后团队希望其商业化。从用户调研来看,86%的用户愿意在手机上安装应用,91%的用户愿意向同学、朋友推荐该产品,78%的用户认为该发明对节能减排有贡献,还有87%的用户表示产品能够满足他们舒适性要求。